Dieser Artikel wurde zuerst am 5. Jänner 2017 veröffentlicht und sorgte für unerwartet großes mediales Echo. Im April 2017 nahm ich an einer Podiumsdiskussion der Arbeiterkammer zum Thema „Sharing Economy – Fluch oder Segen?“ teil, bei der ein informatives Video entstand. Im Februar 2018 durfte ich erneut bei einer Podiumsdiskussion des Parlaments über meine Erfahrungen als Fahrradkurierin sprechen, diesmal unter dem Titel „Digitale Arbeitswelt gestalten – Neue Umgangsformen für neue Arbeitsformen“. Neben einer Zusammenfassung der Inhalte entstand daraus auch eine fünfteilige Radiosendung!

Nach jahrelanger stubenhockerischer Tätigkeit machte ich mich letzten Herbst auf die Suche nach einer geringfügigen Beschäftigung, die mir Abwechslung und einen Zusatzverdienst bringen sollte. Ich stieß auf das Unternehmen Foodora, das gerade händeringend nach Fahrradbot*innen suchte, die kreuz und quer durch die Stadt fahren und Essen zustellen. Foodora gilt neben einigen weiteren Unternehmen, die sich in Marktlücken hineinsetzen und dort fast konkurrenzlos agieren, als Musterbeispiel einer neuen Shared Economy. Die pinken Lieferboxen und Rucksäcke haben es in wenigen Monaten geschafft, das Stadtbild mitzuprägen. Aber wie ist es eigentlich, als Fahrradkurierin bei Foodora zu arbeiten?

Nicht zu übersehen: Knallpink!

Die Bewerbung

Schon wenige Minuten nach meiner Bewerbung über ein Onlineformular bekam ich einen Anruf und vereinbarte einen Probetermin. Da Foodora ein cooles Start-up ist, hieß das natürlich nicht Vorstellungsgespräch, sondern Onboarding. Mäßig beeindruckt fuhr ich mit dem Rad zum Foodora-Hauptquartier auf die Mariahilfer Straße und überlegte die ganze Zeit fieberhaft, wie ich meinen ziemlich dummen Radunfall im Juli 2016 erklären sollte. Aber das war gar nicht notwendig: So Details wie Kenntnisse der Straßenverkehrsordnung oder etwaige Unfälle wurden bei der Einschulung geflissentlich übergangen. Wichtig war nur: Hast du ein Rad? Hast du ein Handy? Außerdem musste man in Österreich gemeldet sein.

Nach einer Probefahrt ging es schon daran, den Vertrag zu unterzeichnen. Es handelte sich dabei um einen freien Dienstvertrag, bei dem die vereinbarte Leistung (etwa 11 Stunden die Woche) freiwillig zu erbringen war und auf Honorarnotenbasis abgerechnet wurde. Teil- oder Vollzeitstellen werden zwar auch vergeben, allerdings üblicherweise erst nach einiger Zeit. Ich hatte jedenfalls nur wenige Tage nach meiner Bewerbung einen unterzeichneten Arbeitsvertrag in der Hand und war zufrieden.

Meine erste Ausfahrt

An meinem ersten Arbeitstag hatte ich die ersten eineinhalb Stunden lang eine versierte Begleiterin, die einem kleinen Team vorstand und mich in die Grundlagen der Essenszustellung einweihte. Zunächst musste ich dazu eine App herunterladen, die mir mittels GPS-Tracking Aufträge zuschanzte. Dadurch war ich die ganze Arbeitszeit über eindeutig lokalisierbar, auch für die Kund*innen. Kein angenehmes Gefühl!

Dann hieß es auch schon: Auftrag abwarten, zu einem bestimmten Restaurant fahren, Essen abholen, via App die Adresse der Kund*innen erfahren, so schnell wie möglich dorthin fahren, Essen abliefern. Und schon folgte der nächste Auftrag. Bald wurde der Ablauf zur Routine: Vom Hauptquartier zum ersten Restaurant, dann zum ersten Kunden, weiter zum zweiten Restaurant, dann zur zweiten Kundin, zum dritten Restaurant und so weiter – drei oder vier Stunden lang.

Los geht’s!

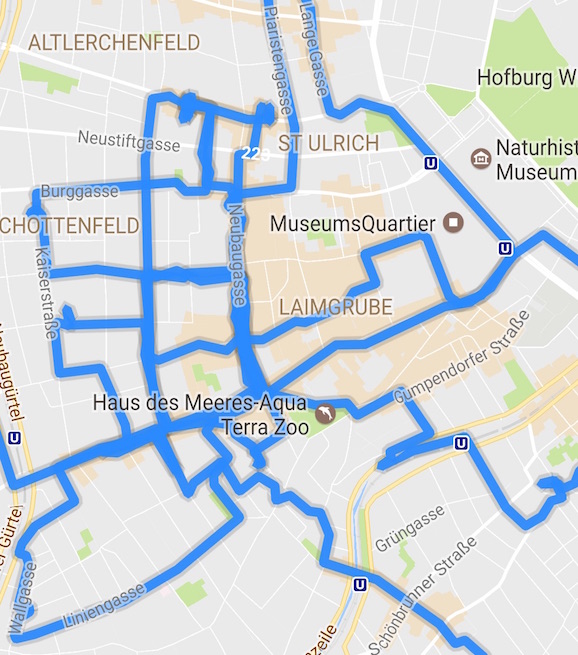

Kurierfahren ist nicht Radfahren

Am ersten Tag legte ich gleich mal 50 Kilometer zurück und war danach ganz schön geschafft – und das, obwohl ich nach einem Sommer voller Radtouren doch einiges gewohnt war. Das war aber zum Glück eine Ausnahme – gewöhnlich waren nur so an die 20 bis 30 Kilometer pro Schicht zurückzulegen. Das Abhol- und Liefergebiet war auf die Bezirke innerhalb des Gürtels und Teile von Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Hernals, Währing und Döbling beschränkt. Je nachdem, wie der Algorithmus der App die Route berechnete, musste ich viel bergauf strampeln oder konnte gemütlich in der Ebene fahren. (Wien hat es dabei ganz schön in sich: Allein zwischen Wienzeile und Gumpendorfer Straße liegen gefühlt dutzende Höhenmeter!) Mit meinen geliebten Radtouren oder gar dem Stadtstreunen hatte das Kurierfahren jedenfalls nichts zu tun. Zu sehr ging es um das Einhalten von bestimmten Zeiten und um das Abfahren vorgegebener Routen. Zwar heißt das nicht, dass das Radfahren zwischendurch nicht Spaß machen konnte – es handelte sich aber um eine ganz andere Art von Radfahren als gewohnt. Der Zeitdruck sorgte jedenfalls dafür, dass eine Schicht deutlich schneller verging als ein halber Tag im Büro!

Konfus durch die Stadt

Die Pracht der Wiener Stiegenhäuser

Das Radfahren selbst stellte sich aber insgesamt als weniger anstrengend heraus als so manches Stiegenhaus. An guten Abenden wohnten die meisten Kund*innen im Erdgeschoß oder im ersten Stock, an weniger guten Abenden im Dachgeschoß ohne Lift. Aber auch die Lifte, soweit vorhanden, hatten es durchaus in sich: Manche wackelten oder bewegten sich quälend langsam, andere stammten direkt aus einem klaustrophobischen Alptraum. Gelegentlich traf ich aber auch auf noble Lifte mit Sitzbank und Spiegel.

Erdgeschoß: der beste Stock!

Anfangs sah ich da noch darüber hinweg: Die Arbeit verschaffte mir immerhin Zutritt in die schönsten Wiener Altbauten. Ich fand hübsche Verzierungen im Stiegenhaus, außergewöhnliche Lampen, Zeichnungen und Sticker, Schmuck an den Wohnungstüren, Heiligenstatuen mit Plastikrosen, Fußmatten mit netten Botschaften und allerhand Tand. An guten Abenden hatte ich das Gefühl, Teil eines geheimen Universums zu sein, einer Parallelwelt, die sich nur in den Stiegenhäusern auftat.

Schutz vor falschen Freunden und Gefahr

Eines Abends bekam ich es allerdings in einem engen Stiegenhaus, das mehr einer Wendeltreppe glich, kurz vor dem Dachgeschoß so mit der Höhenangst zu tun, dass ich kaum noch vorwärts kam. Ab da erschloss sich mir der Zauber der Stiegenhäuser nicht mehr ganz, und ich hoffte auf Erdgeschoßwohnungen oder Kund*innen, die mir entgegen kamen.

Hoch hinauf!

Eine Wiener Spezialität machte mir dabei zu schaffen: Der „zweite Stock“ konnte der Stock nach Parterre, Hochparterre, Mezzanin und erstem Stock sein; in einem Neubau konnte der zweite Stock aber auch nur wenige Stufen über dem Erdgeschoß liegen. Es war, genau wie die Radroute selbst, unvorhersehbar.

Wer wohnt wo?

Zwischen der Gemütlichkeit

Manchmal hatte ich das Gefühl, direkt in die Seele der Stadt schauen zu können: Ich bewegte mich im heimeligen Imbisslokal mit eigenem Sparverein genauso wie im fancy Asia-Restaurant mit Spiegellabyrinth. Ich sah großzügige Altbauwohnungen und Häuser mit ranzigem Charme, bekam Einblick in schicke Wohnungen voller Aquarien und in schäbige Löcher mit nackten Glühbirnen. Dazwischen fand ich sterile Neubauten vor, dann wieder prächtige Villen in den Außenbezirken oder Wohnhäuser mit jüdischer Geschichte in der Leopoldstadt.

Altbau in Währing

Je länger ich aber bei Foodora arbeitete, desto mehr spürte ich, wie ich mich eigentlich in einer Zwischenebene der Stadt bewegte. Während die Leute in Lokalen mit schummriger Beleuchtung speisten oder gemütlich daheim saßen und Essen bestellten, war ich diejenige, die beide Welten anschauen, aber nirgendwo teilhaben konnte. Tatsächlich handelte es sich um eine sehr einsame Tätigkeit. Meinen Kolleg*innen – hauptsächlich Männer* um die 25 – nickte ich auf der Straße zu oder verwickelte sie in ein kurzes Gespräch zwischen Tür und Angel; mehr als ein bisschen Small Talk ergab sich aber nicht. Von dem Team, dem ich zugeordnet war, lernte ich auch niemanden kennen. Von einer Solidarisierung oder gar einer gewerkschaftlichen Organisierung, etwa in der DeliverUnion, war da natürlich keine Rede.

Bei Wind und Wetter

Anfangs war mir das Wetter – ein wichtiger Faktor beim Radfahren – durchaus gewogen: Etliche warme Abende brachten mich sogar zum Schwitzen. Dafür hatte ich bei der ersten verregneten Schicht gleich vier Stunden Dauerregen, der sowohl mein Regengewand als auch meine gute Laune ertränkte. Wirklich ungemütlich wurde es aber erst im November. Einen Abend mit wenigen Aufträgen, d. h. mit langen Wartezeiten im Freien, fand ich besonders unangenehm: Die Kälte, die Dunkelheit und die Einsamkeit setzten mir richtig zu. Am liebsten hätte ich mich in einen Winkel verkrochen und alles gehasst, aber Schicht ist natürlich Schicht.

Vor verschlossenen Türen

Freuden und Pannen

Zu den Sternstunden in meinem Dasein als Fahrradkurierin zählte ich, dass ich bald als eine der schnelleren Frauen bei Foodora galt. Ich fuhr mit etwa 15km/h durch die Stadt und entsprach damit ziemlich genau der Durchschnittsgeschwindigkeit der mehr als 300 Radbot*innen von Foodora in Wien.

An einem denkwürdigen Abend bekam ich von einer Pizzeria im siebten Bezirk eine Pizza geschenkt, die dem Pizzabäcker zu verkohlt erschien, um sie noch verkaufen zu können. Eine unglaublich gute Pizza war das!

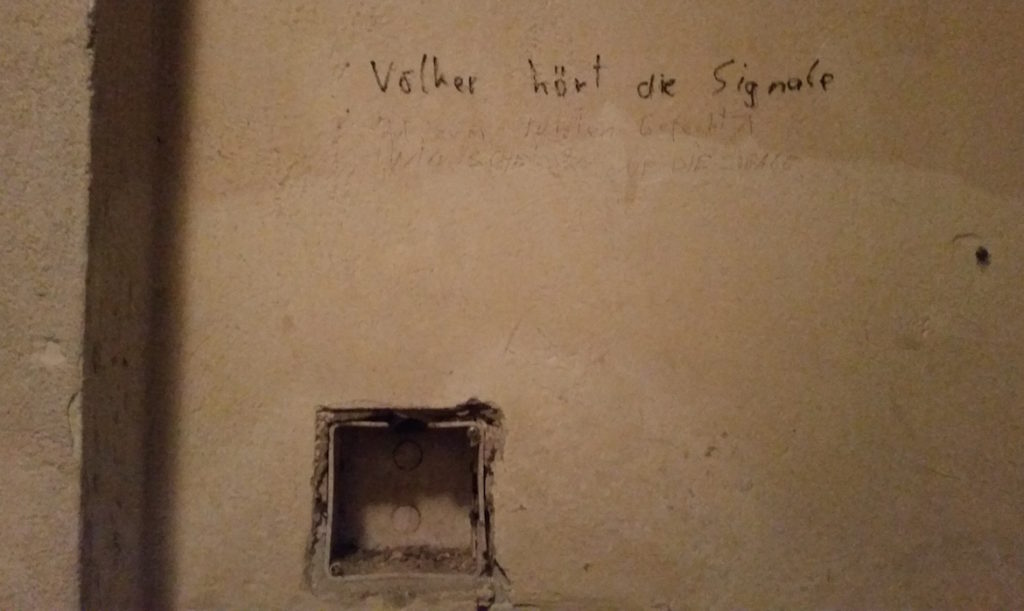

Gelegentlich entdeckte ich auch Details auf meinem Weg, die mich zum Lachen brachten:

Revolution im Stiegenhaus

Ab und zu kam es allerdings auch zu ungemütlichen Begegnungen: Eines Abends erhielt ich eine Schimpftirade, als ich einen Mann auf der Mariahilfer Straße erschreckte – offenbar hatte er nicht mit Radfahrer*innen in der Begegnungszone gerechnet. Ich entgegnete ihm nur: „Ich darf hier fahren! (Oida!)“ Er spuckte mir nach.

Angeschrien und beschimpft zu werden gehört beim Radfahren noch irgendwie dazu, aber andere Formen der Drohung – dazu gehören Spucken, Sich-in-den-Weg-Stellen, Wegschubsen, Mit-dem-Auto-absichtlich-Entgegenfahren (alles schon vorgekommen) – sind nicht nur unnötig, sondern auch gefährlich und unglaublich erniedrigend. Zu allem Überfluss hatte ich auf der Heimfahrt noch einen Patschen. Danach war ich echt fertig mit der Welt!

Alles unpassend & hässlich!

Beine aus Silber?

Ein wichtiger Aspekt im Dasein als Fahrradkurierin ist die Bezahlung. Der äußerst prekäre Stundenlohn von 4€ für die freien Dienstnehmer*innen wurde aufgefettet durch eine Pauschale von 2€ pro Auftrag (wobei ein Teil davon tatsächlich den Auftrag entlohnte und ein Teil Aufwandsentschädigung für die Abnützung des Fahrrades war). Das heißt also: Je mehr Aufträge, desto mehr Geld. Anfangs fuhr ich wie gewohnt vorsichtig, aber meine Teamleiterin meinte sinngemäß: „Wer sich an rote Ampeln hält, kriegt am Ende des Monats weniger Geld!“

Schnell wurde mir aber klar, dass eine Strafe – oder auch eine Reparatur des Rades – mehr als den ganzen Lohn einer Schicht kosten würde, und so bemühte ich mich um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Geld und StVO. Außerdem wollte ich mich von den nervigen Debatten rund um Radrowdys so weit wie möglich fernhalten. Wichtiger als die Aufträge war mir ohnehin das Trinkgeld, das mich persönlich freute und den mickrigen Stundenlohn von durchschnittlich 8,30€ auf 10,40€ hob. Immerhin!

Substandard

Die Kündigung

Nach einem eiskalten Abend auf der Straße wurde ich krank und musste eine Pause einlegen. Unbezahlt natürlich, denn Anspruch auf Krankenstand hatte ich nicht. Nach einigen ruhigen Tagen merkte ich erst so richtig, wie viel Kraft mich der Job kostete: Eigentlich hatte ich eine Arbeit gesucht, die ich gut neben der Masterarbeit machen konnte. Auf einmal realisierte ich, dass mich das Radfahren am Abend jene Energie kostete, die ich am nächsten Vormittag in der Bibliothek gebraucht hätte. Ich beschloss, erst dann wieder weiterzufahren, wenn ich Lust darauf hätte. Dieser Moment kam allerdings nie! Deswegen reichte ich nach der letzten Abrechnung meine Kündigung ein. Bereut habe ich es nicht – weder die Erfahrungen als Fahrradkurierin noch die Kündigung.

Leseempfehlung

Der foodoraboi dokumentiert seine Ausfahrten auf Twitter und erschafft nebenbei ein Stück Internetpoesie. Ab und zu gibt er auch Interviews – anonym und top seriös, versteht sich.

Im Standard erschien unlängst ein Artikel zu Fahrradkurier*innen in Wien: Essenzustellung unter prekären Verhältnissen

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat gemeinsam mit dem Chor der Scheinselbstständigen ein Lied für die neue Arbeiter*innenklasse gesungen – hörenswert!

5 Kommentare

danke für den schönen blogeintrag! bin auch foodora-radler und würde meine erfahrungen sehr ähnlich beschreiben

gut geschrieben und informativ, danke!

Ausbeutung auf Bestellung – 3 Plattform-Beschäftigte erzählen über ihre Jobs: https://kontrast.at/ausbeutung-auf-bestellung-3-plattform-tageloehner-erzaehlen-ueber-ihre-jobs/

Ich bin selbst Radbote (mittlerweile heisst´s Mjam) seit etwa einem halben Jahr. ich kann das durch und durch unterschreiben. Der gesamte Text spiegelt den Alltag eines Fahrradboten. Was noch erwähnenswert wäre, sind die Kosten mit denen man gar nicht rechnet. Und ich glaube, Mjam lässt eine Organisation der Fahrer gar nicht zu. Beispielsweise gibt es mehrere WhatsApp Gruppen. Die Newbies und die Oldies, man trennt sie rigoros. Nicht ohne Grund, würden die Jungen erfahren was abgeht würden weitaus weniger den Job machen wollen. Oder noch kürzer als geplant. Danke für den Text und Lg

p.s. Ich bin mit Trinkgeld auf einen Stundenlohn von 6,4€ gekommen (Nach Abzug aller Sonderausgaben)

p.p.s. Trotzdem ist es ein ziemlich geiler Job, also ich mach ihn gern. Nur extrem kräfteraubend

Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht und uns dann zusammengeschlossen zu https://Radkurier24.com – eine Plattform ohne Provisionsabgabe… also alles für die eigene Tasche (abzüglich Steuern).

Gruß Niko von Radkurier24.com